政策支援・ シンクタンク

実現を目指す「行動型シンクタンク」として、政治家・政党向けに質の高い政策形成を支援しています。

教育・ 人材育成

国や社会のことを考え、変革に向けた行動を起こすリーダー(始動者)の育成を目指しています。

地域活性化支援

「ひとづくり」「まちづくり」「海外との接点づくり」を柱に、経済活性化策のアドバイス等を行っています。

海外展開支援

日本の優れた商品・サービスを世界に普及させ経済活性化を推進することや、自治体外交支援を行っています。

筆頭代表メッセージ

青山社中設立10周年にあたって

10年前の2010年11月15日、坂本龍馬の誕生日であることを意識して、日本活性化のための株式会社である青山社中を立ち上げました。社名は龍馬が設立した亀山社中を意識し、創業の地は東京青山を選びました。

当時所属していた経済産業省で頑張り続けること、政治に打って出ることなど、色々と検討し、逡巡し、政治は出馬の一歩手前くらいまで行きましたが、代表を務めていた新しい霞ヶ関を創る若手の会(プロジェクトK)の仲間との真剣な語り合いの中で、この道を選びました。日本の根本からの活性化のためには、普通の道では無理だと感じた次第です。

創業当時の資料を見返してみると、具体的な事業としては、①政治家や政党をサポートする政策シンクタンク事業、②人材育成事業、③NPO・自治体等の組織づくり支援のコンサル事業、という3本柱を掲げていました。

10年経って振り返ってみるに、大きな軸は変わっていないと思います。とはいえ、やはり物事は実際にやってみないと良く分からないもので、いわゆるピボットと言いますか、①は、国政のみならず地方議会支援という形にも発展させて頂き(これまで10近い区議会や市議会や県議会のサポートをしています)、②は「始動者」(=リーダー)という概念を打ち出してリーダーシップ教育を中心に進展し、③は、地域の活性が日本活性の要ということで、組織作りの支援というよりは、地域の食い扶持をどう作るか、というところが中心になっており、想定とは若干異なる歩みとなりました。

青山社中株式会社

筆頭代表 CEO

朝比奈 一郎

新着情報

政策支援・シンクタンク

実現を目指す「行動型シンクタンク」として、政治家・政党向けに質の高い政策形成を支援しています

政策支援・シンクタンク

省庁・自治体・個性政党との政策立案の経験や人脈を活かし、政策形成を支援します。また、そのほか選挙公約作成支援や民間団体・企業向けにも支援を行っています。

教育・人材育成

国や社会のことを考え、変革に向けた行動を起こすリーダー(始動者)の育成を目指しています

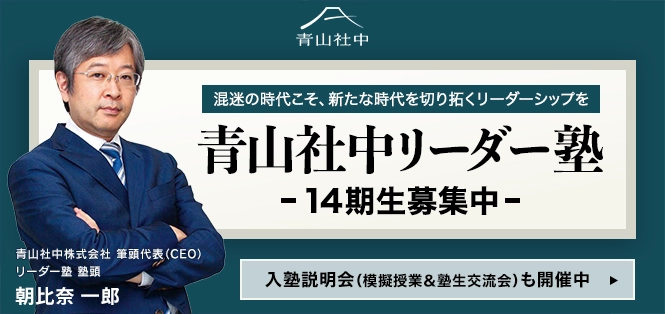

青山社中リーダー塾(始動者育成)

「青山社中リーダー塾」は、激動の時代を切り開き、世界へ通用する能力を身に付けるリーダー養成塾です。塾頭は、青山社中代表の朝比奈一郎が務めます。

「青山社中リーダー塾」では、基礎となるリベラルアーツを学び、同士と切磋琢磨すること通じて、自分なりの人生観や世界観を確立し、5年間で「国や社会のことを考え、変革に向けた行動を起こすことができる人材」になることを目指し、「魂に火を付ける教育」を行います。

2023年度までに180人以上の塾生を輩出しています。

青山社中リーダーシップ・公共政策学校

パブリックリーダーを育成することを目的とし、「リーダーシップ」と「政策」の両方を学ぶことをコンセプトにした学校です。霞が関出身者を中心に、各分野の第一人者であり、政治・行政の内情に精通する講師陣が講義を担当します。

本講座は、どの領域にも横断的に活躍する上で基礎となるリーダーシップ、コロナ下の最新政策情報や議論、オンライン配信によるインタラクティブな授業を提供することで、「社会を動かし、社会課題を解決する」政策人材の育成を目指します。

自治体職員向け研修・講演

パブリックリーダー論、政策形成論、地域活性化についての講義に加え、ワークショップを行う実践的な研修を多数実施。その他ご依頼のテーマに沿った講演会を行っております。

地域活性化支援

海外展開支援

青山社中キャリア

日本に「リボルビング・ドア・プラットフォーム」を構築することを目指し、企業へ転職を考える官庁在籍者、公務員へ転身を考える企業在籍者などを中心に、中途採用の紹介・マッチングを手がけます。